コンテンツの構成の基本知識となる「フレーム」についてお伝えします。

(このページはテキストのみです)

TEXT

フレームとは

スピーチやプレゼンは「デリバリー(スピーチやプレゼンテーションでの態度や話し方)」だけでなく、話の建付け=「フレーム」も重要です。このページでは、フレームの基礎知識と、最も基本的なフレームについてご説明します。

スピーチやプレゼンテーションで言う「フレーム」とは、話の内容を構成するための「枠組み」のことです。「フレームワーク」や「テンプレート」という呼び方もあります。

言いたいことをダラダラと話すだけでは、聞いている人に何も伝わりません。言いたいことを整理し「わかりやすい形」にして伝えることが必要です。その「わかりやすい形」として編み出され、多くの人に使われているのが「フレーム」です。

食べ物を人に渡すときにはお皿に並べたり盛り付けたりしますが、「フレーム」は「話」を人に渡すときのお皿のようなものなのです。

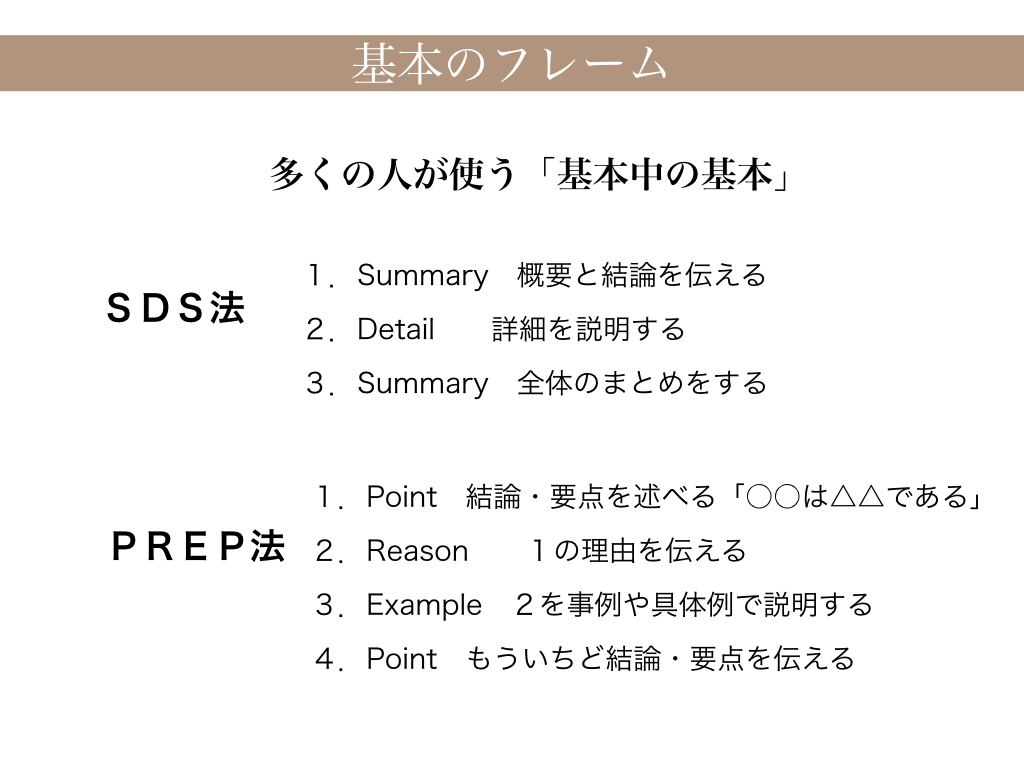

今回ご紹介するフレームは、「SDS(エス・ディー・エス)法」と「PREP(プレップ)法」です。

どちらも聞いたことがある、知っている、という人は少なくないのではないでしょうか。実はフレームにはけっこう色々な種類がありますが、「SDS法」と「PREP法」はその中でも基本中の基本で、この二つさえ知っていれば、ほぼどんな説明でも大丈夫、と言われます。

とはいえ、聞いたことがある、知っているという人も、基本をしっかり覚えている人はあまり多くないのではないかと思いますので、あらためて見てみてください。

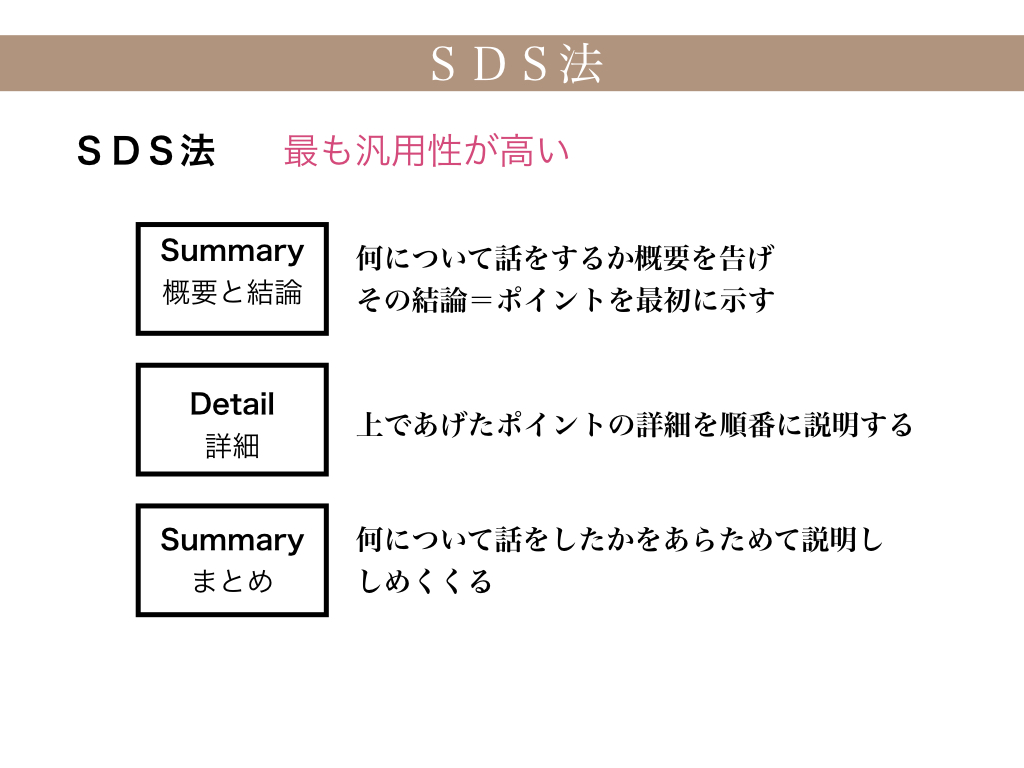

最も汎用性が高い「SDS」法

SDSとは、「Summary・Details・Summary」3つの頭文字をとった呼び方です。

1.Summary 概要と結論を伝える

2.Details 詳細を説明する

3.Summary 全体のまとめをする

この順序、内容で話すと、聴き手が「どんなことを聞けるのか」というポイントを始めに理解できてから詳細を聞くため、内容がわかりやすいですね。また話を聴いたあとで、最後に話し手から「このような内容を伝えた」と再度言ってもらえることで、あらためて「自分が何を知ったか」を確認できます。

一貫した論理性があるので、聴き手も聞きながら頭の中で情報を整理しやすく、結論に納得しやすくなります。

話し方の例は以下のようになります。

1.Summary(サマリー=概要)

(何について話をするか概要を告げ、その結論=ポイントを最初に示す)

(例)

「今日は、インフルエンザ予防のために日常でできる大事なことを2つお伝えします。

それは『手洗いを欠かさない』と『身体を冷やさない』ということです」

(概要と結論)

2.Details(ディテイル=伝えたいポイント)

(上であげたポイントの詳細を順番に説明する)

(例)

「まず手洗いを欠かさないのは、手を媒介にウィルスが口や鼻に入ることが一番多いからです。洗い方は…」

(詳細の説明1)

「次に、身体を冷やさないことが大切ということですが、これは体温が下がると免疫力がそれだけ落ちるからです。身体を冷やさないために適切な衣服を着ることと、身体を温める食材を積極的に摂ることが大切です。例えば…」

(詳細の説明2)

3.Summary(サマリー=概要の再説明、まとめ)

(何について話をしたかをあらためて説明し、しめくくる)

(例)

今日は、インフルエンザ予防のために日常でできる大事なこととして、

『手洗いを欠かさない』ということと『身体を冷やさない』ということの2つをご紹介しました。」

(全体のまとめ)

以上がSDS法の説明と例です。

こうしてみると、それほど難しくはなく、「これなら、ふだんからやっている」と感じる人も多いでしょう。しかし、これが意外とできていないことが多いのです。

例えば、こんな話し方になっていないでしょうか。

(例)

「インフルエンザ予防のために大事なことは、手を洗うことです。手を媒介にウィルスが口や鼻に入ることが一番多いからです。洗い方は…」

これは「1.Summary」をきちんと言わず、いきなり「2.Details」から始めてしまっている例です。

あるいは、こんな話し方をしていないでしょうか。

(例)

「…身体を温める食材を積極的に摂ることが大切です。例えばごぼうやにんじんなど根菜類がいいですね。ぜひ気を付けてくださいね。では以上で説明を終わります。」

これは「1.Summary」「2.Details」らしきことは話したものの、「3.Summary」を言わないまま、話を終えています。

ふだんの会話はともかく、プレゼンやスピーチではSDSを意識したほうが、聞き手には聞きやすく印象に残りやすい話しとなります。

そして、わかりにくいプレゼンやスピーチでは、SDSでまとまっていないことが多く、またSDS風にまとめようとしたものの、「1.Summary」の中で言わなかった事柄が「2.Details」や「3.Summary」で急に出てくる、というケースを見ることもあります。

(例)

「今日は、インフルエンザ予防のために日常でできる大事なことを2つお伝えします。それは『手洗いを欠かさない』と『身体を冷やさない』ということです」

・・・(手洗いのことと、身体を冷やさないことを説明したあとに)「それから、ビタミンCの摂取も欠かせません」

こんな風な話の進め方になると、まとまりがなくなるため、聴き手は何を結論として理解していいのか判断しづらくなります。

相手に伝えたいポイントを、最初にきちんと上げ、そのポイントの詳細を一つずつ説明していく「SDS」法。まずは基本に忠実に、論理性のある明確な話し方ができるように練習してください。あなたの話し方がぐっとわかりやすく、知的な印象も上がることから説得力が強くなります。

また、スピーチやプレゼンテーションのときだけでなく、会議での発言やふだんの仕事中の会話でも、説得力が強まる話し方です。あまり知らなかった方はぜひ練習しておいてください。

論理的な話し方の典型・PREP法

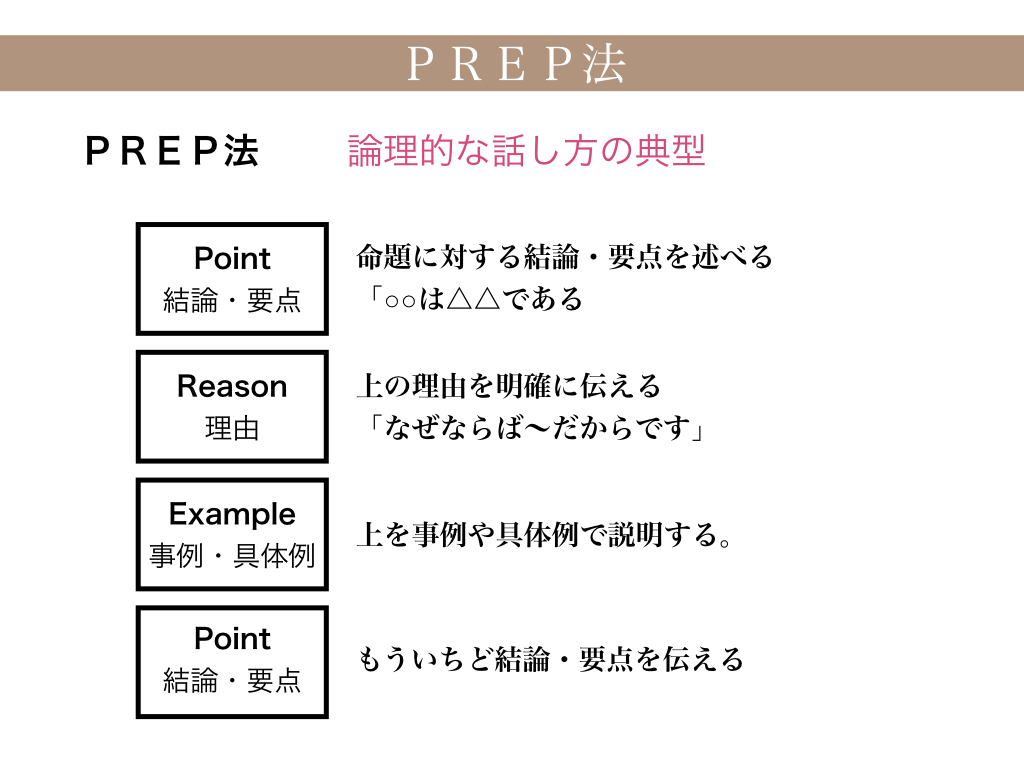

PREPとは、「Point・Reason・Example・Point」これらの頭文字4つをとった呼び方です。

1.Point 結論・要点を述べる「○○は△△である」

2.Reason 1の理由を伝える

3.Example 2を事例や具体例で説明する

4.Point もういちど結論・要点を伝える

この順序、内容で話すと、聴き手が「なるほど、だから○○だと△△なのか」と納得しやすく、また話の内容に同意を感じやすくなります。

上のSDS法と同様、最後に再度「○○は△△」という結論・要点を話し手が聞くことで、その結論や要点に意識の中で影響をうけやすくなります。

話し方の例は以下のようになります。

1.Point

(命題に対する結論・要点を述べる「○○は△△である」

「脳のために良いことで、あなたが毎日いちばん大事にすべきなのは、睡眠です」

(命題と結論・要点)

2.Reason

(「なぜならば~だからです」 1の理由を明確に伝える)

「なぜならば、睡眠中には脳の疲労物質の代謝や脳細胞の修復などさまざまな脳のメンテナンスがされることが研究でわかっているからです。」

「しかも、睡眠は誰もがその気になればきちんと取りやすく、質を高める工夫もしやすい、そして日中の仮眠で補う工夫もでき、またそれが脳の機能向上に良いことがわかっています」

(1の理由)

3.Example

(2を事例や具体例で説明する。相手が実感しやすい事例のほかにエビデンス、理由の補完も含む)

「例えば、寝不足だと頭がはたらかなくなります。これだけでも睡眠が脳に必要なことがわかりますね。スタンフォード大医学部教授の西野精治氏は、睡眠は大脳の休息と活性化のためにもともと生まれたものだと言っています。(実感しやすい事例/エビデンス)

質の良い睡眠には、生活時間をできるだけ規則的にしたり、休まるアロマや音楽など身近に利用しやすいものがあります。最近はそういったグッズ専門のサイトもあって、手軽に良い睡眠をとる工夫ができます。

(理由の補完)

昼間にちょっと仮眠をとると、それだけで頭がすっきりしてがんばれた、という経験はないでしょうか。NASAの研究では26分間の仮眠で認知能力が34%、注意力が54%も向上したこともわかっています。

(実感しやすい事例/エビデンス)

いかがでしょうか。身近なグッズの利用や仮眠など、睡眠の脳への貢献度を考えると、費用対効果も抜群です」

(理由の補完)

4.Point

(もういちど結論・要点を伝える)

「このように、脳のために良いことで、あなたが毎日いちばん大事にすべきなのは、睡眠です。ぜひ、毎日睡眠を大事にしてできる工夫をしてください」

(結論・要点)

以上が例となります。

例文が長くなってしまい「難しい」と感じたかもしれませんが、PREP法は、下記のような日常の他愛ない会話と同じ流れなのです。

A「○○は△△だと思うんだ」(P:結論・要点)

B「何でそう思うの?」

A「だって、~~だし、~~だもの」(R:理由)

B「えー、~~って例えば? 誰かそう言っている人いるの?」

A「例えば、○○って体験したことない? これって有名な○○さんも言ってたよ」(E:事例や具体例)

B「へえ、そうなんだ。確かに思い当たる。なるほどね」

A「そうでしょう? だからやっぱり○○は△△だと思うんだ」(P:もう一度、結論・要点)

こう見るとわかるように、PREP法は話し手が聞き手からの素朴な問いにひとつひとつ答えるイメージの流れですね。

PREP法で大事なのは「2.Reason」と「3.Example」が両方あることです。

「2.Reason」がないと、聴き手の「なぜ」に応えられずに聴き手に「不消化感」を持たせてしまいます。その場合は「3.Example」があっても、「何だかわかるような、わからないような」で聴き手の理解がストップしてしまいます。

いっぽうで「3.Example」がないと、こんどは聴き手には「理屈はわかるけど実感がない」と感じさせたり、「信用できる話かな?」と疑念を持たせる元となります。これでは、話そのものが聴き手には入りにくい、といった状況が起こるのです。

論理的な説明のフレームとして使いやすいPREP法。あなたを知的に見せ、話の内容そのものに説得力が出ます。練習するときには、上記のAとBの会話のように聴き手に答えるつもりで組み立ててみてください。

いかがでしょうか? 以上が話し方の説得力や論理性を高めるフレームの基本中の基本「SDS法」と「PREP法」の説明です。

あらためて見てみると基本形の良さがわかりますね。「この2つのフレームを知っておけば、それ以上は必要ない」と言うプレゼン指導者もいるほどです。話し手初心者もベテランも、ぜひマスターして活用してください。